Table des matières

Depuis de nombreuses années, un grand nombre d’institutions culturelles et patrimoniales dans le monde se sont engagées dans une dynamique d’exploration, d’anticipation et d’adaptation aux nouvelles technologies numériques et aux nouveaux usages d’Internet, tels que le recours aux réseaux sociaux et à la numérisation de contenus.

Mais depuis le début des années 2010, certaines institutions du patrimoine culturel, surnommées Open GLAM (Galeries, Libraries, Archives, Museum) au sein du mouvement Wikimédia, se sont également impliquées dans les pratiques d’ouverture et de partage de leurs contenus sans restriction spécifique pour les utilisateurs. Trois institutions font notamment référence à l’international dans le domaine et inspirent encore aujourd’hui nombre d’autres dans ces démarches :

• Le Rijksmuseum, situé à Amsterdam, a donné à partir de 2012 un libre accès et une autorisation sans restriction aux images en haute définition de sesaux collections.

• Le Getty Museum, situé à Los Angeles, en 2013 a mis en ligne les reproductions des œuvres de ses collections en permettant un usage commercial et non-commercial.

• Le Metropolitan Museum de New York a mis en ligne pour des usages non-commerciaux une partie de ses collections en 2014 puis en 2017 a décidé de mettre à disposition plus largement les images des œuvres du domaine public pour toute réutilisation sans restriction, en utilisant la licence CC0.

Ce phénomène se répand au niveau international, malgré quelques ralentissements et des remises en question du libre accès au patrimoine comme en témoigne le projet du gouvernement italien par le décret ministériel n° 161 du 11 avril 2023, intitulé : « Directives pour la détermination des montants minimaux des droits et redevances pour la concession de l’utilisation des biens culturels appartenant à l’État[1] ».

En France, la loi Valter, LOI n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, permet aux institutions culturelles de lever une redevance sur les réutilisations des numérisations d’œuvres du domaine public. Un obstacle considérable au libre partage de la culture qui appartient à toutes et tous.

Quelques travaux font référence dans le domaine à l’instar du Livre blanc – « Droits des images, histoire de l’art et société »[2] et du « Rapport sur l’open content dans les institutions culturelles en France – État des lieux des pratiques numériques et d’ouverture de contenus »[3]. En 2023, l’Open GLAM survey[4] proposé par Douglas McCarthy et Dr. Andrea Wallace depuis 2018, référence 1668 institutions dans le monde, dont 79 en France, qui mettent une partie ou l’intégralité de leurs collections en ligne, avec possibilités de réutilisations commerciales. Cette évolution fondamentale se manifeste également par le fait que certaines de ces institutions revendiquent de manière croissante leur adhésion au mouvement commun qu’est l’OpenGLAM.

Cet engagement accru des institutions culturelles s’associe à un processus d’institutionnalisation : la Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique affirmait de manière explicite la nécessité d’ouvrir les images provenant du domaine public.

Pour un bon nombre de ces institutions culturelles et patrimoniales, mener une démarche open content représente une opportunité d’élargir la diffusion de leurs contenus auprès d’une audience beaucoup plus large, transnationale sinon mondialisée. Cependant, les pratiques peuvent fortement varier d’une institution à une autre (restriction des usages commerciaux ou non, etc.). De plus, certaines de ces institutions peuvent percevoir cette évolution comme complexe, voir risquée (droits de licence, etc.). Jusqu’à présent, les travaux de recherche montrent que si très peu d’institutions culturelles ont adopté une politique de mise à disposition de leur contenu, de nombreuses institutions l’envisagent.

Ce phénomène se répand au niveau international, malgré quelques ralentissements et des remises en question du libre accès au patrimoine comme en témoigne le projet du gouvernement italien par le décret ministériel n° 161 du 11 avril 2023, intitulé : « Directives pour la détermination des montants minimaux des droits et redevances pour la concession de l’utilisation des biens culturels appartenant à l’État[1] ».

En France, la loi Valter, LOI n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, permet aux institutions culturelles de lever une redevance sur les réutilisations des numérisations d’œuvres du domaine public. Un obstacle considérable au libre partage de la culture qui appartient à toutes et tous.

Quelques travaux font référence dans le domaine à l’instar du Livre blanc – « Droits des images, histoire de l’art et société »[2] et du « Rapport sur l’open content dans les institutions culturelles en France – État des lieux des pratiques numériques et d’ouverture de contenus »[3]. En 2023, l’Open GLAM survey[4] proposé par Douglas McCarthy et Dr. Andrea Wallace depuis 2018, référence 1668 institutions dans le monde, dont 79 en France, qui mettent une partie ou l’intégralité de leurs collections en ligne, avec possibilités de réutilisations commerciales. Cette évolution fondamentale se manifeste également par le fait que certaines de ces institutions revendiquent de manière croissante leur adhésion au mouvement commun qu’est l’OpenGLAM.

Cet engagement accru des institutions culturelles s’associe à un processus d’institutionnalisation : la Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique affirmait de manière explicite la nécessité d’ouvrir les images provenant du domaine public.

Pour un bon nombre de ces institutions culturelles et patrimoniales, mener une démarche open content représente une opportunité d’élargir la diffusion de leurs contenus auprès d’une audience beaucoup plus large, transnationale sinon mondialisée. Cependant, les pratiques peuvent fortement varier d’une institution à une autre (restriction des usages commerciaux ou non, etc.). De plus, certaines de ces institutions peuvent percevoir cette évolution comme complexe, voir risquée (droits de licence, etc.). Jusqu’à présent, les travaux de recherche montrent que si très peu d’institutions culturelles ont adopté une politique de mise à disposition de leur contenu, de nombreuses institutions l’envisagent.

Ces démarches esquissent l’espoir d’une ère où la connaissance du patrimoine par les numérisations d’œuvres et documents ne serait plus confinée, mais libre de circuler. Au cœur de ce retour aux fondamentaux des établissements publics, que sont les utilisateurs et usagers, se trouve l’open content.

Les avantages de l’open content sont palpables. Des trésors culturels aux avancées scientifiques, en passant par les œuvres artistiques, tout devient accessible. Les barrières de l’exclusivité cèdent la place à une société où chacun peut contribuer, partager et construire sur les fondations du savoir collectif.

Pourtant, l’open content n’est pas sans défis. Les questions de droits d’auteur, de qualité de la mise à disposition des contenus et de leur accessibilité persistent. Cependant, ces défis sont autant d’opportunités pour une réflexion collective sur la façon dont nous pouvons améliorer et pérenniser l’accès pour tous aux patrimoines culturels et scientifiques.

Cette année 2023 a été marquée par le lancement du label Culture Libre et de l’Observatoire de l’Open Content dont l’une des missions principales est de proposer des contenus à échéance régulière autour des initiatives d’ouverture des contenus culturels. Une mission que Wikimédia France avait à cœur de proposer.

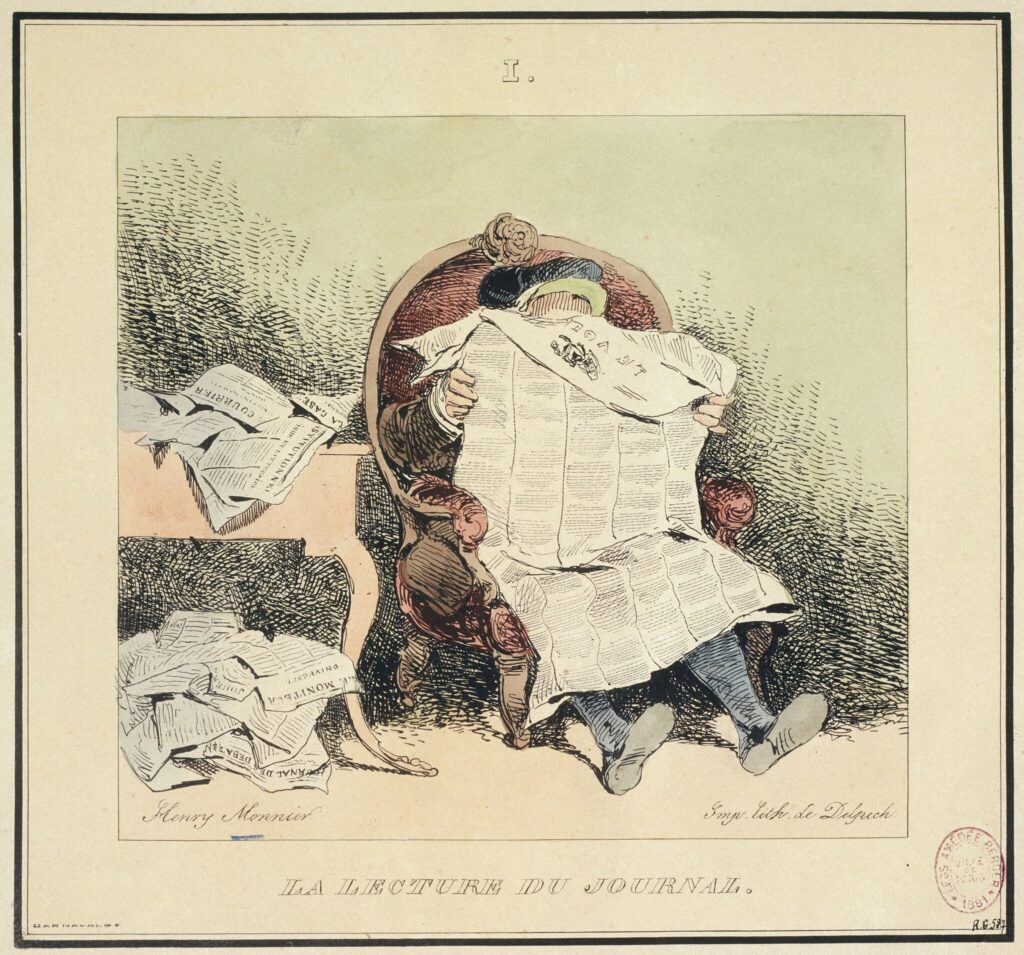

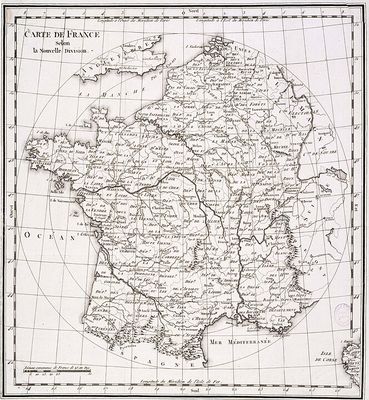

Chaque année, le 1er janvier, des œuvres entrent dans le domaine public. Un statut qui féconde des milliers de réutilisations pédagogiques, créatives ou encore scientifiques, que rien ne devrait entraver. En somme une nouvelle vie à travers les publics en ligne, usagers des musées, des archives et des bibliothèques.

Nous sommes très heureux de profiter de cette occasion pour vous proposer la toute première lettre annuelle de l’open content qui marque les premiers pas de l’observatoire, six mois après son lancement, dans son engagement de devenir référent auprès des publics professionnels et des pouvoirs publics.

L’Observatoire de l’Open Content aura notamment pour mission de proposer des contenus trimestriels sur l’environnement de l’open content et d’en faire la promotion.

Le label quant à lui honore la culture libre et les initiatives de nombreuses institutions. Wikimédia France propose d’encourager et récompenser les institutions qui contribuent à la construction d’un monde où la culture n’est pas enfermée, mais libre de s’épanouir.

Les contenus que nous proposerons, évolueront au gré des démarches initiées par les institutions culturelles, des travaux proposés par la recherche, et des éventuelles décisions des pouvoirs publics.

Le comité de l’Observatoire de l’Open Content ainsi que toute l’équipe de Wikimédia France vous souhaitent une très belle année 2024 !

Bonne lecture

[1] « Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali. »

[2] https://iconautes.inha.fr/fr/index/rapport-final-images-usages.html

[3] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rapport_sur_l’open_content_dans_les_institutions_culturelles_en_France_-_État_des_lieux_des_pratiques_numériques_et_d’ouverture_de_contenus.pdf

Les contenus culturels participent à l’éducation de chacun, favorisent la démocratisation culturelle et la transmission des savoirs et sont de véritables biens communs qu’il convient qu’il convient de rendre accessible et de diffuser au plus grand nombre.

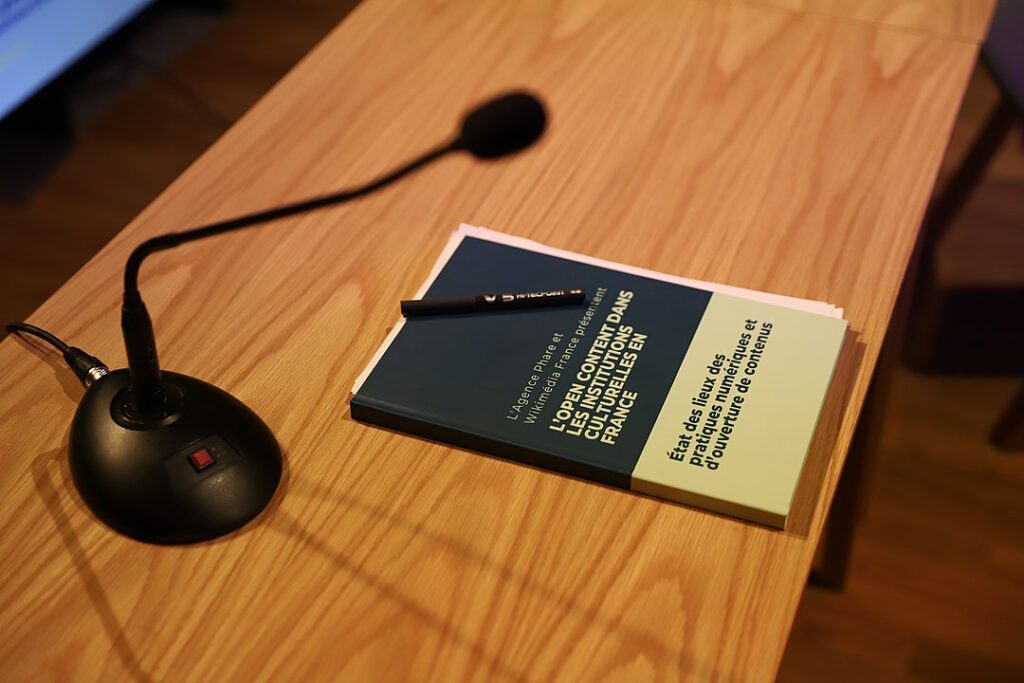

Pour autant, les nouveaux usages du numérique permettent-ils réellement une diffusion et une réutilisation des images des œuvres ? Comment mobiliser les tutelles et les directions des établissements culturels, qu’il s’agisse de l’État ou des collectivités territoriales, sur le sujet ? A rebours de la confusion qui s’installe souvent entre open data et open content*, le « Rapport sur l’open content dans les institutions culturelles en France – État des lieux des pratiques numériques et d’ouverture de contenus »[1] a dressé en 2022 un premier panorama en France des pratiques et des impacts de l’open content pour les institutions culturelles, si l’on veut bien définir cette notion comme la mise en ligne et à disposition de contenus culturels et patrimoniaux, sans limitation des réutilisations possibles par les internautes, via des licences ouvertes (c’est-à-dire avec possibilité de réutilisation commerciale, de type CC-BY ou Etalab).

A partir d’une enquête en ligne auprès de 145 institutions culturelles distinctes et d’entretiens menés avec des experts du secteur, des directions d’institution culturelle, et des collectivités, réalisés par l’Agence Phare en collaboration avec Wikimédia France, cette étude conforte des tendances et ouvrent de nouvelles pistes de réflexion. A titre d’exemple, si 9 sur 10 institutions ont déjà numérisé des contenus culturels, seules 40% déclarent mettre en ligne des images de leurs collections en s’appuyant sur des licences, et 26% seulement des répondants déclarent utiliser des licences libres (type CC-BY ou Etalab). L’étude propose alors une lecture fine des étapes, des pratiques et des freins rencontrés par les agents et les directions pour promouvoir l’open content parmi d’autres stratégies d’ouverture culturelle. Si les risques de détournement des images sont rares, c’est surtout le manque de données et d’analyse, qui, au-delà des anecdotes et des récits, constitue un point de faiblesse du plaidoyer sur le sujet.

*L’open data pour données ouvertes définit le principe de rendre librement accessibles et réutilisables les données collectées par les services publics (et librement communicables). Ce principe, pourrait théoriquement inclure les numérisations d’œuvres si celles-ci n’étaient pas concernées par la redevance culturelle établie par la loi Valter du 28 décembre 2015.

[1] Rapport https://w.wiki/56wz

Les chiffres clés de l’open content en France

Ces chiffres sont issus du Rapport sur l’open content dans les institutions culturelles en France – État des lieux des pratiques numériques et d’ouverture de contenus.

Numérisation des contenus

88% des institutions culturelles déclarent avoir déjà numérisé des contenus de leurs collections.

56% des institutions déclarent fréquemment mettre en ligne des images issues de leurs collections.

Une numérisation et mise en ligne plus développées dans les institutions de grande taille.

26% seulement déclarent utiliser des licences libres (type CC-BY ou Etalab).

Les bibliothèques (18%) et les musées (12%) adoptent davantage les licences libres.

61% des institutions qui mettent en ligne des collections utilisent des portails dédiés, tandis que 15% les versent sur des sites extérieurs.

Motivations et valeurs

- Les motivations incluent les valeurs de service public (85%), la facilitation de l’accès aux œuvres (89%), et la diversification des publics touchés (80%)

- Les publics peuvent être aussi des acteurs positifs de la circulation des œuvres.

Selon le niveau hiérarchique et le type d’institutions :

- Les motivations de conservation des documents sont davantage mises en avant par les archives et les bibliothèques.

- Les directions mettent particulièrement en avant les opportunités de réutilisation des images pour les travaux académiques

- Une forte dépendance des GLAM à des politiques culturelles numériques locales, qui peuvent être dispersées et événementielles.

- Les métropoles jouent un fort rôle d’incitation, mais leurs politiques culturelles sont très inégales selon les territoires.

Les contraintes dans les institutions

80% des institutions culturelles déclarent manquer de personnel formé pour développer une démarche open content au sein de leur organisation.

Une difficulté à définir de nouvelles fiches de postes en lien avec ces enjeux.

Une communication, une collaboration et une vision partagée entre services complexe à construire dans les grandes institutions.

Des identités professionnelles construites autour du « contrôle de l’image » et des visions du sujet contradictoires en interne

Des coordinations entre institutions d’une même tutelle délicates :

- Mise en concurrence des projets

- Objectifs et visions du sujet non partagés par des élu∙es d’une même majorité.

Des obstacles structurels

- Représentations de l’open content comme un sujet purement technique ou à vocation de communication.

- La crainte de la désaffection des publics in situ.

- La crainte de perte de contrôle sur les contenus mis à disposition, bien que rarement constatée : 19% ont constaté des réutilisations décrites comme abusives de nombreuses ou quelque fois.

- Une controverse sur la réutilisation commerciale des contenus dans un contexte de modèle traditionnel de distribution payante des images.

Étapes clés d’une démarche open content

- Le benchmarking pour s’inspirer d’exemples nationaux et convaincre les tutelles

- Des stratégies de mise en ligne de contenus diversifiées :

Libérer uniquement les contenus issus du domaine public

Articuler l’ouverture des images avec l’actualité de l’établissement

S’appuyer sur les demandes du public pour prioriser la mise en ligne de contenus

Le choix des licences :

- Licences Creative Commons ou Etalab

- Travail de mise en relation et d’argumentation auprès des ayants-droits ;

- Proposer des fonctionnalités pour informer et guider les internautes dans les conditions de réutilisation des contenus mis à disposition

Ces chiffres soulignent l’adoption généralisée de la numérisation et de la mise en ligne, tout en mettant en lumière les défis liés à l’utilisation de licences libres, les freins culturels et les différences entre les types d’institutions.

Pourquoi, comment passer à l’open content ?

Les premiers lauréats du label Culture Libre

Nous le disions dans l’édito de la lettre annuelle, 2023 restera comme une année charnière pour la mise en lumière des initiatives d’ouverture des contenus et de numérique collaboratif.

L’événement phare de l’année restera la présentation des 16 premiers lauréats du label Culture Libre à l’Institut national d’histoire de l’art le 25 avril 2023.

Ce label récompense des institutions culturelles qui ont décidé de diffuser leurs collections du domaine public sous licences libres, renonçant ainsi à la redevance culturelle permise par la loi Valter*, et d’intégrer le numérique collaboratif dans leurs missions.

Ces politiques d’open content ne bénéficiant pas de la mise en lumière qu’elles méritent, l’association Wikimédia France a lancé le projet du label Culture libre en 2022, soutenue par ses partenaires, l’agence Inno3, le Club Innovation & Culture CLIC France et creative Commons France.

Afin de répondre aux différents niveaux d’investissements dans ces démarches, le label propose 3 niveaux : Bronze, Argent et Or.

Retrouvez dès maintenant les lauréats 2023 !

* En France, la loi Valter, LOI n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, permet aux institutions culturelles de lever une redevance sur les réutilisations des numérisations d’œuvres du domaine public. Un obstacle considérable au libre partage de la culture qui appartient à toutes et tous.

Musées de Reims

Label Culture Libre Argent

Depuis 2020, la mise en ligne du musée numérique adossé à un portail des collections donne la possibilité de télécharger les images HD en open content. Cette stratégie a placé les musées de Reims sur la carte des institutions culturelles proposant la réutilisation des images et des données. Aujourd’hui, l’internaute peut naviguer sur plus de 18 000 notices illustrées et télécharger librement les images des œuvres du domaine public sous Licence ouverte.

L’ouverture des contenus a élargi notre espace de diffusion. Professionnel ou amateurs, éditeurs, chercheurs et institutions, notre interface est devenue centrale dans les projets de réutilisation des images. Pour alimenter le portail, des campagnes de numérisation et d’informatisation se poursuivent à un rythme soutenu afin d’offrir toujours plus de données en accès libre.

Afin de promouvoir la réutilisation des images, nous avons lancé en 2022 un concours de création graphique. L’idée est de favoriser le détournement et l’appropriation des collections par la communauté des graphistes qui n’ont pas forcément l’habitude d’utiliser les contenus libres des musées. Soumis à la délibération d’un jury et au vote du public, trois prix d’une valeur de 1 000€ récompensent les gagnants. En 2023, 83 candidats ont proposé leur création sur le thème Couleurs & lumière.

Wikimedia France nous a rapidement repéré dans le paysage culturel français avec le soutien du Club Innovation et Culture France (CLIC). Le label nous a été présenté lors de la Journée Culture et numérique de 2022. Nous avons adhéré au projet de labellisation qui correspond à notre démarche et nos valeurs. Le label Culturel Libre argent décerné en 2023 est venu récompenser nos efforts et encourager nos liens avec les projets wiki. L’enjeu est de faire du label une vitrine de notre engagement notamment auprès de la communauté Wikipedia pour créer une dynamique collaborative sur nos projets.

L’intégration des projets wiki se propage via l’action du musée des Beaux-Arts avec la formation des agents ou des partenariats comme celui initié avec l’école du Louvre en 2023 qui propose aux étudiants de travailler sur Wikipedia à partir de nos données. Prochainement, des ateliers contributifs sont à l’étude pour donner aux utilisateurs les moyens de participer à la valorisation des collections sur la plus grande encyclopédie en ligne.

Georges Magnier, Directeur des musées de Reims

Musée Saint-Raymond de Toulouse

Label Culture Libre Or

Depuis 2016, conscient des enjeux de visibilité au sein d’un web foisonnant de ressources et témoin des nouvelles pratiques des internautes, le musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, intègre les principes de l’open data et de l’open content (adoptés dès 2010 par la Mairie de Toulouse) à sa politique de valorisation des collections.

Cela se traduit par la diffusion des ressources en ligne sous licences libres (Licence Ouverte/Etalab et CC0 pour les modèles 3D) pour une réutilisation sans contrepartie :

- Mise à jour annuelle de jeux de données d’inventaire des collections sur la plateforme Toulouse Métropole data

- Publication d’une collection de modèles 3D sur Sketchfab

- Edition d’un livre numérique Les sculptures de la villa romaine de Chiragan en 2019 avec une extension prévue en 2024

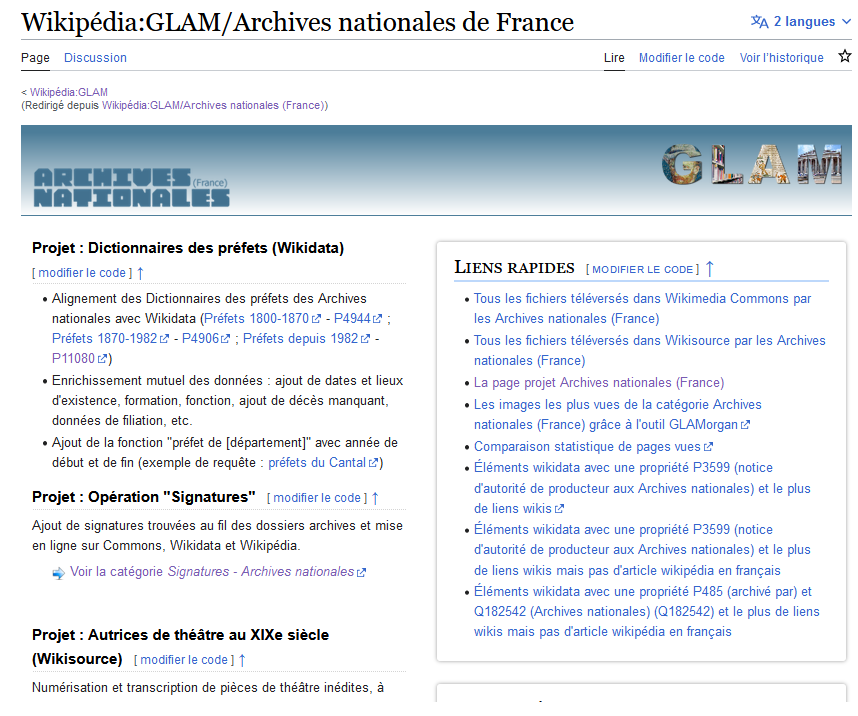

- Contribution aux projets Wikimedia (Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata) dans le cadre d’un partenariat entre la Mairie de Toulouse et Wikimedia France avec l’appui de la communauté wikimédienne.

Les enjeux d’une telle labellisation :

La démarche de labellisation s’inscrit dans la continuité de ces actions. Elle vise à les formaliser et à leur donner de la cohérence au regard de la stratégie numérique définie dans le Projet Scientifique et Culturel du musée (2021-2026) au sein duquel l’open content constitue un principe fondamental du système documentaire. Il est le fil conducteur de l’ensemble de la chaîne de gestion des contenus, de leur production à leur diffusion et justifie le recours aux plateformes Wikimedia comme un prolongement logique aux outils institutionnels.

Ce label vient en outre renforcer notre engagement pour la libre diffusion de la culture, l’inscrire dans la durée et l’amplifier. Nous espérons en outre qu’il jouera un rôle incitatif auprès des autres institutions culturelles. Nous constatons déjà une volonté de la part de services patrimoniaux toulousains de poser leur candidature lors de la prochaine campagne de labellisation.

Les bénéfices et enjeux de l’ouverture des contenus et de l’intégration du numérique collaboratif pour votre institution :

L’accessibilité internationale offerte par les plateformes Wikimedia et la réutilisation gratuite des ressources favorisent une large dissémination des collections et leur appropriation par les publics. Ainsi l’alimentation de Wikipedia, Wikimedia Commons et Wikidata à partir des ressources relatives à l’archéologie, l’histoire du musée, ses collections et ses acteurs contribue à l’accomplissement de nos missions fondamentales de rendre les collections accessibles au public le plus large et d’assurer l’égal accès de tous à la culture.

La dimension collaborative des projets Wikimedia offre l’opportunité de concevoir le musée comme espace contributif où le public apporte son aide pour valoriser et partager un bien commun.

De nombreux échanges en ligne, et ce à l’échelle internationale, permettent de bénéficier de l’expertise des bénévoles qui, en plus de leurs contributions à l’enrichissement des contenus, apportent un soutien technique indéfectible. La collaboration fructueuse entre agents institutionnels et wikimédiens s’illustre à travers l’exemple de Palladia, moteur de recherche développé par un contributeur à titre bénévole et expérimental. Palladia s’appuie sur les contenus présents sur Wikimedia Commons et Wikidata et fait office à ce jour de portail des collections du musée. Des contacts étroits sont par ailleurs établis avec le groupe local toulousain régulièrement invité à participer et à co-animer des ateliers de contribution (editathons).

Christelle Molinié, Responsable des Ressources documentaires

L’exemple de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) et des Archives municipales de Lyon (AML)

Label Culture Libre Bronze

Pourriez-vous rappeler les circonstances de votre labellisation ?

Lorsque Wikimédia France a lancé ce nouveau label à l’automne 2022, la BmL et les AML ont étudié les critères d’attribution pour vérifier si elles pouvaient candidater. En effet, le label récompense et reconnaît l’investissement des établissements (musées, archives, bibliothèques, etc.) dans une politique d’ouverture des données culturelles. Or la BmL s’est engagée dès 2012 avec le projet Numelyo, plateforme numérique de la BmL qui propose plus de 300 000 œuvres en ligne, avec des licences de réutilisations ouvertes et gratuites ; elle a également mis en place une politique de médiation numérique, dont des éditathons wiki. Quant aux AML, elles ont signé une convention avec Wikimédia France en 2021, puis lancé une programmation annuelle d’ateliers, et enfin adopté en 2022 une licence ouverte pour la réutilisation.

Les 2 établissements ont tout d’abord signé une charte d’engagement, avant d’envoyer un dossier de candidature qui a porté ses fruits : parmi les 16 institutions culturelles françaises labellisées le 25 avril 2023, la BmL et les AML ont obtenu respectivement les niveaux argent et bronze.

Quels sont les enjeux de cette labellisation ?

Ils sont multiples : il s’agit d’un levier de communication en interne et en externe. Au sein des équipes, on diffuse les démarches d’open data et d’open content par le biais des projets scientifiques et culturels et d’une prise en compte à chaque étape de nos métiers. On ne peut pas se contenter de s’appuyer sur quelques personnes motivées si l’on veut pérenniser ce type de projets : il faut donc expliquer, former et associer d’autres collègues, pour bâtir ensemble une politique cohérente.

Au niveau de la Ville de Lyon, la BmL et les AML ont rédigé et envoyé une note commune sur l’ouverture des données culturelles à destination de la direction des affaires culturelles et des élus concernés (culture et open data). Un article commun est également prévu sur le blog Histoires lyonnaises, ainsi que des pages dédiées sur chaque site Internet (voir par exemple https://www.archives-lyon.fr/pages/donnees-ouvertes).

Anne Marie Delattre, Responsable du pôle médiation et accès aux documents aux AML

Cécile Davrieux-de Becdelièvre, Directrice du Patrimoine, Responsable du service de la bibliothèque numérique et de l’ouverture des données culturelles à la BmL

Les bénéfices de l’open content

Rapport sur l’open content en France 2022

Rapport sur l’open content en France 2022

Par bénéfices, nous considérons ici l’ensemble des apports directs et indirects mais aussi les principaux impacts observés suite à la mise en place de politiques d’open content par les institutions culturelles.

L’ensemble des informations contenus dans cet article sont issues du « Rapport sur l’open content dans les institutions culturelles en France – État des lieux des pratiques numériques et d’ouverture de contenus ».

Les impacts des démarches d’open content

Le rapport s’interroge sur les différents impacts des démarches open content. Il existe une attente forte de la part des directions des retombées de l’open content sur l’audience de leurs institutions. Pour les directions de musées en particulier, cette démarche doit être mise au service de la stratégie d’attractivité de l’établissement pour le public.

Au-delà de ces tendances quantitatives, les démarches open content peuvent constituer un appui aux pratiques de diffusion et de mise en valeur des œuvres et des images des œuvres par les professionnels de ces institutions.

« Comment rendre ça plus intéressant et interactif que simplement mettre une borne de consultation où on pourrait aller consulter la base des collections comme on le ferait sur son PC ou son smartphone, donc c’est trouver et inventer des usages un petit peu originaux, interactifs de cette base des collections. L’open content est le noyau, la base qui apporte les données sur lesquelles ensuite tous les usages vont pouvoir être déclinés » (Entretien avec un directeur de musée)

Une simplification de la gestion des demandes d’images par le public

L’adoption de licences de libre peut conduire à une simplification des tâches de gestions des demandes par le public en éliminant les activités liées à la vérification des droits applicables sur les images, à l’extraction du fichier, à l’envoi au demandeur, etc. lorsqu’une demande est formulée. L’ensemble de ces tâches administratives deviennent en effet obsolètes dans le cas où les images sont directement réutilisables à partir des fichiers mis en ligne par l’institution, comme l’explique précisément un chargé de mission dans un musée de petite taille.

« Quand on me demandait une image avant ça me demandait 2h de boulot, c’est-à-dire je traite la demande, j’archive la demande, je fais un suivi de la demande, je mets une image HD en ligne que j’ai cherché avant, et avec des outils pas super adaptés pour traiter ce genre de trucs. Je fais une fiche d’inventaire, un courrier plus une cession de droits, tout ça. (…). Actuellement on reçoit une demande d’image, je fais un lien vers une image HD là où elle est sur Wikimédia Commons qu’on utilise actuellement, dans le corps du mail je mets ‘merci de mettre ses mentions là avec l’image et voilà’, ça me prend 5 min. En termes de gain professionnel c’est super. Toutes les demandes d’images qu’on ne voie pas passer c’est un gain professionnel aussi. » (Entretien avec un chargé de mission dans un musée)

Les gains de temps peuvent également être réalisés dans les cas où aucune demande du public n’est formulée, dans la mesure où les images sont directement accessibles en ligne. Il faut souligner que la simplification de ces activités est particulièrement appréciée dans le cadre d’institutions disposant de peu de moyens humains, et dans lesquels les professionnel∙les occupent souvent diverses fonctions. Ce gain de temps leur permet alors de se consacrer à d’autres activités, certain∙es professionnel∙les évoquant « un effet levier » pour développer d’autres projets plus en lien avec leur cœur de métier.

Cet effet de simplification peut conduire indirectement à améliorer les relations avec les publics demandeurs d’images (qu’ils soient issus du grand public, chercheurs ou artistes). Comme l’explique une cheffe de service en bibliothèques, le fait de sortir d’une logique de contrôle vers une logique d’accès rend beaucoup plus satisfaisantes les interactions avec les demandeurs d’images.

« Cela conduit à une extrême simplification du travail, le travail est beaucoup plus agréable avec les utilisateurs, c’est plus agréable de dire qu’ils peuvent tout prendre. On a parfois des regards surpris voire enthousiastes. (…) Ça nous a permis de faire tout un tas de projets sans que cette question-là [des droits de réutilisation] viennent freiner sa mise en place. Il n’y a plus de questions à se poser. L’apport c’est qu’on a plus à poser de questions, et c’est beaucoup plus facile de travailler dans ces conditions-là. » (Entretien avec une cheffe de service dans une bibliothèque)

Une facilitation de réutilisations académiques et artistiques fondées sur les collections ouvertes

Les démarches open content peuvent faciliter la mise en place de projets scientifiques et artistiques. Si l’open content a d’abord intéressé les communautés du libre, l’intérêt qui lui est porté par le monde académique est croissant et de nombreuses réflexions sont menées sur le sujet pour dépasser les entraves classiques (grilles de tarification) qui peuvent freiner les travaux des étudiants et des chercheurs. Dans ce cadre la possibilité de réutiliser des images de manière libre et gratuite devient une source d’intérêt fort pour le milieu académique souhaitant approfondir ses travaux. De même, les démarches open content accompagnent et constituent de nouvelles ressources pour monter des projets avec des artistes sur les territoires.

Comme l’a souligné le rapport de l’INHA, les chercheurs, professionnel∙les de la culture et artistes sont confrontés lorsqu’ils souhaitent mobiliser des images dans leurs pratiques quotidiennes à un « labyrinthe » : le paysage législatif dans lequel ils évoluent est confus, avec des modalités d’accès aux images souvent opaques. Ces contraintes conduisent souvent à des contournements et entravent de nombreux projets artistiques ou académiques.

Plusieurs professionnel∙les ont partagé lors de l’élaboration du rapport, le constat d’entraves à la réutilisation des images par les chercheurs, qui préexistaient avant que l’évolution de la politique de gestion des images vers l’open content dans leurs institutions ne change la donne. Comme en témoigne cette cheffe de service dans une bibliothèque, l’existence de grilles de tarification pour la réutilisation d’images posait le risque d’entraver des travaux de certains étudiants ou chercheurs.

« [avant le passage à l’open content], on avait une grille tarifaire et un gain financier ridicule. On obtenait aucun gain financier et on entravait des réutilisations très légitimes ou utiles de chercheurs ou d’auteurs désargentés. » (Entretien avec une cheffe de service dans une bibliothèque)

Au-delà de ces réutilisations, les institutions témoignent d’un intérêt croissant pour des réutilisations créatives réalisées à partir de leurs collections. Toutefois si plusieurs exemples sont mentionnés, ces usages restent difficiles à quantifier.

La facilitation de la réutilisation des images des collections dans un but de recherche académique ne répond pas simplement à un enjeu déontologique de service public. Cette possibilité fait également écho aux aspirations du développement de la portée scientifique des collections et des connaissances qui sont produites à partir d’elles, qui peuvent venir nourrir en retour l’institution. A l’image des propos rapportés de ce chargé de mission dans un musée, on peut voir comment l’ouverture des collections peut générer des travaux d’étude qui dépassent le cadre du musée et qui peuvent en retour générer une connaissance plus importante, utile à l’établissement.

« Gérer une collection certes c’est l’étudier mais finalement moi la capacité que j’ai à étudier une collection tout seul dans mon coin ou avec un pool réservé de chercheurs qui gravitent autour du musée, c’est limité. Donc ma posture c’est que la collection, plus elle est vue, plus elle est connue, plus elle est diffusée, plus elle est étudiée, plus elle est connue et on génère de la connaissance. » (Entretien avec un chargé de mission dans un Musée)

Le fait de rendre plus accessibles et réutilisables les collections grâce à l’open content est ainsi largement perçu par ces professionnel∙les comme un moyen d’accroitre la diffusion de leur patrimoine et les possibilités de travaux scientifiques réalisés à partir de celui-ci.

Un support pour développer les activités de médiations culturelles

Enfin, l’open content contribue au renforcement du lien avec les publics, comme en témoigne les tendances à l’augmentation de la fréquentation en ligne en lien avec les œuvres versées ou les activités de création collaboratives rendues possibles.

Au-delà des effets de simplification sur la gestion des envois d’images aux utilisateurs et utilisatrices, l’étude montre que l’entrée des institutions dans l’open content constitue également un soutien fort aux activités de médiations culturelles.

Dans le cas d’institutions culturelles qui ont des partenariats avec l’Education nationale, tels que plusieurs musées avec qui nous avons échangé, le fait de pouvoir utiliser « sans se poser de questions » des images issues des collections pour animer des ateliers d’éducation artistique et culturelle est particulièrement valorisé. De la même manière que dans la partie précédente, l’open content conduit à une forme de simplification des activités réalisées avec les publics dans l’enceinte des établissements.

Certaines institutions culturelles soulignent également l’opportunité de pouvoir davantage partager des savoirs avec les publics, en relation avec les droits de la propriété intellectuelle et les licences libres. Pour certain∙es professionnel∙les, l’open content permet indirectement de sensibiliser les internautes aux conditions adéquates de réutilisation des images (mention de la licence, du nom de l’auteur et de l’œuvre, etc.).

Plus globalement, il semble y avoir un consensus parmi les professionnel∙les sur l’idée que le développement de l’open content peut faciliter la mise en œuvre de projets plus participatifs pour le grand public. Un chargé de collections dans un musée explique comment dans le cadre de l’évènement Muséomix, le fait de disposer de données et contenus librement réutilisables est une condition essentielle pour pouvoir rendre possible les activités de cocréation par le public.

« Quand on a fait Muséomix on s’est réuni, et on s’est dit on imagine de reconstruire le musée en trois jours quelle figure il aurait ? Dans Muséomix on s’aperçoit que le fait d’avoir des données libres c’est super important, chaque fois qu’on fait un truc on n’a pas besoin d’aller demander l’autorisation de qui a fait la photo, etc. Dans ce cadre-là de cocréation, d’usage démocratique du patrimoine, l’ouverture des données c’est un outil quasiment indispensable. » (Entretien avec un chargé de mission dans un musée)

De ce point de vue, il faut noter que le développement de l’open content ne constitue pas seulement un ajustement technologique qui facilite ou reproduit des activités de médiation : il permet également de développer de nouvelles modalités de médiation qui mobilisent la participation du public.

De nombreuses formes de réutilisations demeurent cependant encore difficiles à estimer, dans la mesure où, au-delà d’éléments de bilans, peu d’études ont encore exploré ces usages. Dans l’ensemble, si les institutions culturelles sont capables de tirer des bilans concernant le nombre de téléchargement des images, elles ignorent très souvent les usages et conditions du réusage de ces images. Les entretiens réalisés ont souligné davantage l’impact sur la couverture médiatique pour l’institution engendrée par ce type d’initiatives.

Comme l’ont montré déjà certains travaux, il est très probable que le développement de l’open content conduise à une valorisation des professionnel∙les, en leur permettant de se dédier à des activités qui offrent une meilleure reconnaissance et en développant de nouveaux savoirs-faires.

Le débat autour de la valeur et de l’utilité de l’open data et de l’open content interroge donc le cœur et le modèle de fonctionnement de ces institutions : sont-elles seulement détentrices des œuvres, ou bien doivent-elles davantage œuvrer en tant que passeurs ?

Un intérêt croissant de la part des institutions culturelles pour la réutilisation créative

Parmi les musées qui développent des démarches open content, il existe un intérêt marqué pour que les reproductions des collections, rendues librement diffusables et réutilisables puissent devenir des matières d’inspiration pour d’autres acteurs culturels et artistiques, pour des artistes.

Pour développer ce type de dynamiques, les institutions culturelles peuvent être amenées à développer des programmations évènementielles pour faire connaitre les œuvres à des artistes et des créateurs, comme l’explique des professionnel∙les d’un musée. Plusieurs témoignages concourent à souligner l’importance d’investir dans la communication et l’évènementiel pour faire connaitre la politique de libération des images de l’institution et les champs des possibles qu’elle peut générer pour des artistes et le grand public.

« Depuis 2017, on a une logique de création d’évènements plus créatifs, avec l’invitation d’artistes pour explorer cette matière et en faire des réalisations pour inspirer le grand public. » (Entretien avec une cheffe de service d’un musée)

« Et puis on voit que l’enjeu pour certains musées, c’est au contraire de construire des relations avec des créateurs, des producteurs de contenus. Il y a un enjeu de déclencher la créativité à partir des collections. (…). Il faudrait peut-être faire aussi des liens avec les développeurs de jeux vidéo. Il y a des univers qui sont créés. C’est comme dans les films. La question pour nous c’est d’être présents dans les productions, c’est exister dans des univers dans lesquels on n’est pas producteurs. » (Entretien avec un directeur d’un musée)

Comme le montre le dernier extrait d’entretien avec un directeur de musée, l’enjeu de ces démarches est non seulement de donner envie à des créateurs ou des artistes de s’appuyer sur les reproductions des œuvres existantes pour nourrir leurs travaux mais également de faire exister le musée en dehors de ses murs, à travers des productions culturelles diverses (arts graphiques, cinéma, jeux-vidéos).

Des réutilisations créatives qui peuvent valoriser les fonds des collections des musées

Comme l’a montré le rapport de l’INHA de nombreuses réutilisations artistiques et scientifiques sont rendues possibles grâce à l’open content et la possibilité offerte de réutilisation libres et gratuites d’images des collections. Ces réutilisations peuvent être sources d’inspiration (comme modèle ou copie), ou prendre la forme de détournement (via des memes ou des GIFs), d’affichage dans l’espace public, etc. Les possibilités sont très diverses et offre avec les outils numériques, une palette d’usages créatifs possibles à partir des images libérées.

L’étude montre que les institutions qui s’inscrivent dans des démarches open content ont pu témoigner d’une augmentation des réutilisations des œuvres de leurs collections de la part d’artistes et de créateurs. Il s’agit principalement de ré-usage d’inspiration, dans lesquels les fonds ont servi de support à la conception de nouvelles œuvres.

« Il y a eu beaucoup de films documentaires, des jeux en ligne, aussi des artisans qui viennent voir le fond. Il y a un ré-usage d’inspiration mais il peut y avoir d’autres dans d’autres types de métiers. Il peut y avoir parfois un petit regret de pas en connaitre [la totalité]. » (Entretien avec un chargée de mission d’un musée)

« Nous avons un certain nombre de personnes qui ont utilisé nos œuvres dans des projets de décoration. Nous avons aussi un projet émanant du Japon, puisque la société Fuji nous a contacté pour tester des encres d’impression en reliefs. » (Entretien avec un chef de service de musée)

A titre d’exemple, au-delà des photographies des œuvres présentes versées sur Wikimedia Commons, le musée Saint-Raymond de Toulouse a également mené une campagne de numérisation 3D de plusieurs bustes, diffusés sur Skecthfab et sur la plateforme My Mini Factory, sous licence CC-BY-SA. Ces modélisations 3D ont pu nourrir le travail d’artistes, à l’instar d’Alice Martin qui a réutilisé le buste de Trajan pour son œuvre Trajan’s Thermae.

Il est intéressant de souligner que ces réalisations peuvent amener à des relations avec de nouveaux partenaires. Dans ces configurations, les créations issues des collections peuvent ainsi être sources d’innovation dans la mesure où elles vont aboutir à de nouveaux services proposés aux publics. La facilitation de la réutilisation artistique ou créative génère non seulement une source d’inspiration importante pour des artistes et créateurs mais elle permet aussi en retour aux institutions culturelles de tisser des liens avec de nouveaux partenaires pour valoriser les fonds de leurs collections.

Une augmentation de l’audience en ligne (et plus de visiteurs in situ ?)

L’audience généré par l’entrée dans une démarche open content est une attente forte de la part des directions. Les entretiens réalisés permettent de souligner comment la diffusion d’images réutilisables sans entrave participe à la mise en visibilité des institutions culturelles mais ne permet pas cependant de conclure à des effets directs sur la fréquentation in situ des musées, archives et bibliothèques.

Pour les directions de musées en particulier, cette démarche doit être mise au service de la stratégie d’attractivité de l’établissement pour le public. A l’image de l’extrait suivant, la mise en ligne de contenus réutilisables librement n’est pas perçue comme une fin en soi mais comme un instrument possible pour accroitre la fréquentation par le public.

« Pour nous, et c’est un point important, c’est que la mise en ligne permette de faire venir du public : dans un musée réel, c’est la confrontation à un objet réel, et qu’ils décident de venir dans le musée. » (Entretien avec un directeur de musée)

Cette attente peut également être exprimée par les tutelles, comme cela a été le cas par la Ville de Paris lorsque Paris Musées développait le lancement du chantier open content. Pour autant, il demeure très difficile à ce jour de pouvoir mesurer des effets directs de ce type de démarches sur le nombre de visites enregistrées par l’établissement.

Les entretiens réalisés ont souligné davantage l’impact sur la couverture médiatique pour l’institution engendrée par ce type d’initiatives. Le lancement d’une démarche open content est en effet souvent accompagné de plusieurs articles en ligne et relayées par des sites internet proche du mouvement OpenGLAM.

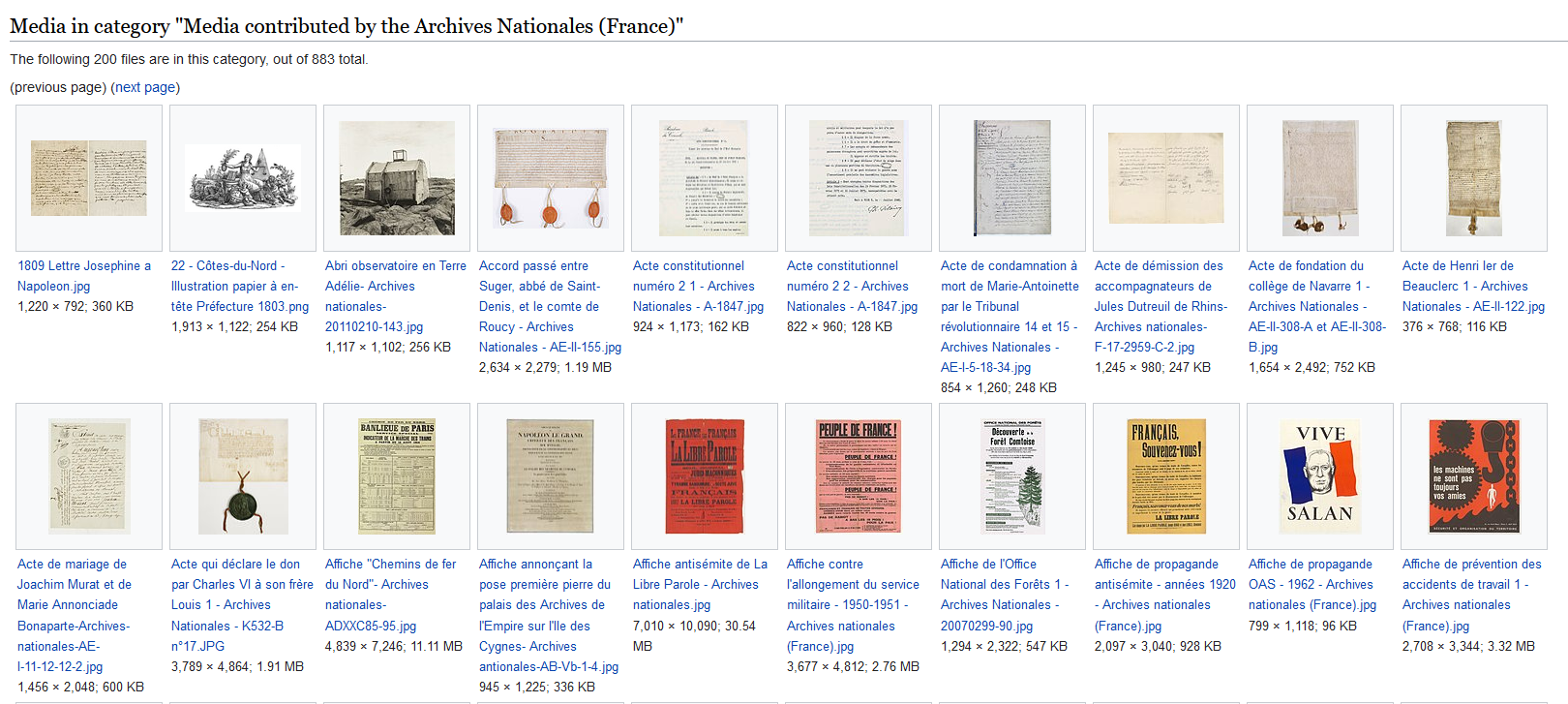

Les impacts directs sont donc plus perceptibles sur les activités des publics en ligne. Comme en témoigne l’exemple des Archives Nationales, c’est surtout l’augmentation de la fréquentation par les internautes qui est particulièrement notable lorsqu’une démarche open content est engagée et relayée par des plateformes extérieures comme Wikimédia Commons. D’autres institutions relèvent également un impact sur les interactions sur les réseaux sociaux, à l’instar de ce qu’explique ce médiateur culturel dans un musée :

« Cela rajoute de la fluidité pour l’usage des réseaux sociaux, il y a moins le coté demande d’autorisation et autres. On le voit bien là on faisait les chiffres cette année, depuis qu’on a l’ouverture du portail des collections, les réseaux sociaux préexistaient mais là ça a été exponentiel, ça les a fortement alimentés. On s’est intéressé à Instagram, en une année on a pris 64% d’augmentation [de fréquentation] » (Entretien avec un chef de service dans un musée)

Les Archives nationales témoignent d’une forte augmentation de leur audience en ligne à la suite de leurs versements sur Wikimédia Commons. Concernant par exemple les 335 images issues du « Projet Cathédrales », 2,06 millions de vues sont comptabilisées en 2020 et sont en augmentation par rapport aux années précédentes.

Cette augmentation de visibilité des images de l’institution se traduit également par une augmentation de la fréquentation du site internet des archives. Les versements sur Wikimédia Commons permettent à des internautes d’être orientés vers ce site, alors qu’ils ne l’auraient pas nécessairement consulté par d’autre biais.

Au-delà de l’enjeu autour l’audience seule générée par la transition vers l’open content, les institutions culturelles souhaitent ainsi pouvoir davantage développer les interactions avec les internautes. Le constat que la logique de mise en ligne de documents doit être dépassée pour aller vers une logique plus poussée de facilitation de la réutilisation par les internautes est ainsi souvent exprimée par les professionnel∙les sollicité⋅e⋅s pour cette étude.

« En termes d’interaction l’objectif c’est aussi d’inciter, de faire évoluer les interactions de manière de plus en plus importante et donc pour ça l’idée c’est évidemment de créer l’évènement sur le musée numérique en proposant ce que j’évoquais des sondages etc. en renouvelant les contenus, les expos thématiques par exemple. » (Entretien avec un directeur de musée)

« La limite de notre outil c’est que ça met à disposition mais peu d’interactions possible avec les internautes (à part des commentaires sur chaque notice). Mais ça serait bien qu’on puisse déposer des réutilisations de la collections, avoir un outil permettant une relation plus fluide avec les internautes. » (Entretiens avec des professionnels d’un musée)

Le développement de la participation de leurs publics

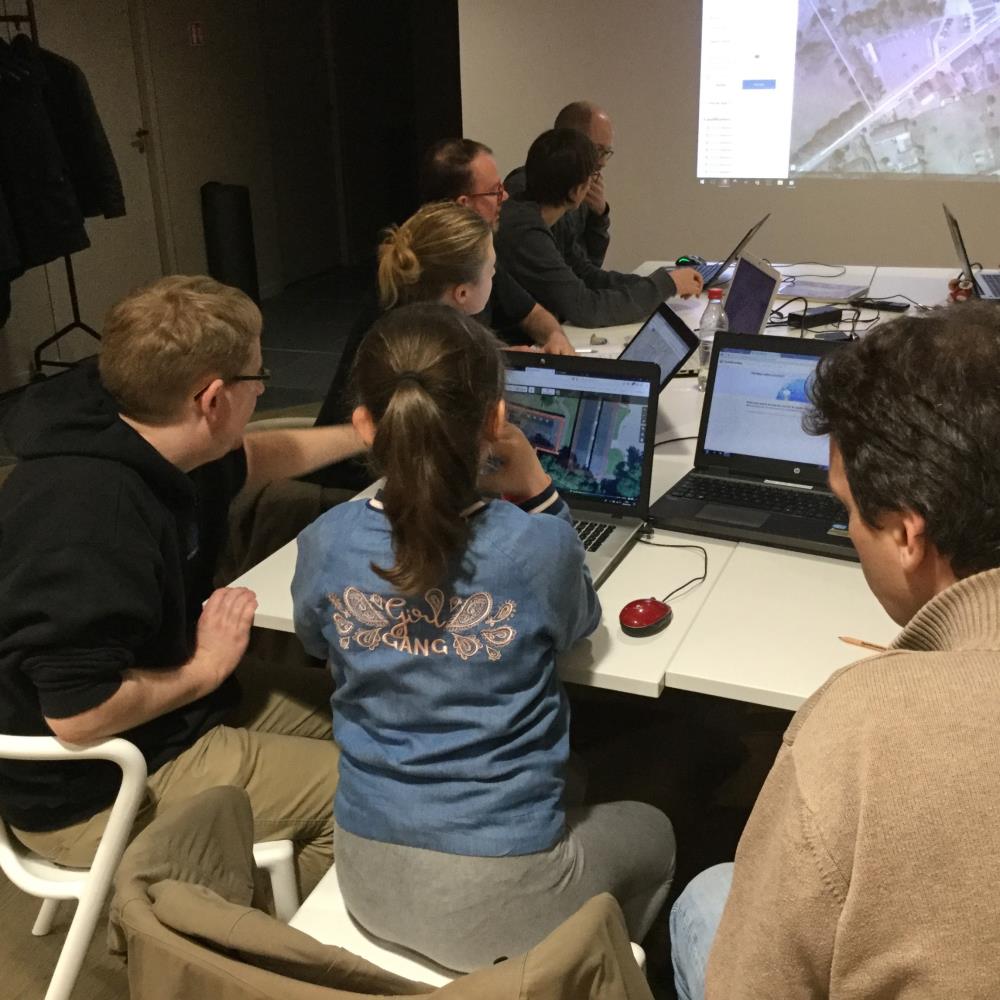

L’enquête quantitative proposée par Wikimédia France et réalisée par l’Agence Phare montre un lien significatif entre les institutions qui ont libéré leurs contenus et celles qui font le choix d’engager davantage leurs publics par des activités de crowdsourcing. En effet, parmi les institutions culturelles qui utilisent des licences libres pour mettre à disposition des images, 50% déclarent réaliser des ateliers de créations collaboratives en leur sein contre 29% pour les autres institutions. L’open content représente ainsi bien souvent un préambule à la mise en place d’activités de crowdsourcing.

Ce renouvellement de la relation entre individus et professionnel∙les de l’institution culturelle constitue un défi qui s’accompagne d’une réappropriation des pratiques culturelles. Cette pratique vise à impliquer davantage les publics afin de leur permettre une meilleure réception et appropriation des œuvres. Ces activités visent donc à dépasser une forme de « passivité » des visiteurs des institutions culturelles qui contempleraient juste une œuvre comme l’illustrent les propos d’un professionnel.

« Comment rendre ça plus intéressante et interactif que simplement mettre une borne de consultation où on pourrait aller consulter la base des collections comme on le ferait sur son PC ou son smartphone, donc c’est trouver et inventer des usages un petit peu originaux, interactifs de cette base des collections. L’open content est le noyau, la base qui apporte les données sur lesquelles ensuite tous les usages vont pouvoir être déclinés » (Entretien avec un directeur de musée)

De même, le crowdsourcing permet de remettre la question du partage et de l’usage au cœur de certains métiers, comme ceux de la conservation qui sont plus éloignés du contact direct avec le public. Comme en témoigne une professionnelle :

« C’est un moyen d’opérer un dialogue renouvelé avec les publics, surtout pour nous qui étions traditionnellement dans des missions de conservation plutôt souterraine, pas les plus médiatisées et nous n’étions pas forcément en lien direct avec les publics. C’est un dialogue à double sens, nous confions des contenus et eux renvoient une matière puisqu’ils contribuent à documenter, identifier, indexer les collections. Ceci est permis par notre portail des collections. » (Intervention d’une cheffe de service d’un musée, journée Wikimédia Culture & numérique, 16 avril 2021)

Les activités de crowdsourcing transforment à la fois le rapport du public aux œuvres et à l’institution en elle-même et le rapport des professionnel∙les aux publics. Ce renouveau du dialogue avec le public pose question sur le type de contributions que cherchent à impliquer l’institution culturelle : cherche-t-elle à se rapprocher des publics habituels qui se rendent au sein de leur établissement ou bien à élargir et diversifier leur public ? Finalement, quels types de publics sont ciblés par l’intermédiaire de ces initiatives et qui y participent ? Car, si les activités de crowdsourcing sont ouvertes à toutes et tous théoriquement, en pratique il existe des barrières à l’entrée de la contribution7. Celles-ci ne sont pas uniquement fondées sur le profil sociologique des participant∙es mais également sur leur capital de connaissances et compétences dans un domaine d’expertise. Par exemple, les activités de transcription peuvent nécessiter des connaissances fines en paléographie – notamment dans la transcription de fragments de manuscrits qui sont dépourvus de tous éléments de contextes. Certaines activités excluent ainsi de facto des publics non spécialistes.

Cependant, le crowdscourcing peut se décliner en une pluralité de types d’activité impliquant des degrés différents d’engagement du public. En fonction des activités proposées, le niveau le niveau d’implication en termes de temps, d’énergie et de compétences ne sera pas nécessairement le même. Ce faisant, ces activités de crowdsourcing ne s’adresseront pas, ne cibleront pas le même type de contributeur∙ices.

En résumé :

Des apports multiples à l’échelle des professionnel∙les et des publics :

– Une simplification des activités administratives liées à la gestion des ventes d’images pour les professionnel∙les.

– Un soutien aux activités de médiation culturelle et de participation des publics.

– Une facilitation des réutilisations académiques et de recherche, pouvant venir en retour alimenter les collections et les expositions des institutions culturelles.

– Des possibilités de réutilisations créatives des contenus mis à disposition, permettant de positionner l’institution comme sources d’inspiration pour des artistes contemporain∙es.

– Le renforcement des activités de création collaboratives (crowdsourcing) : référencement des œuvres par le public, transcription, enrichissement des collections, etc.

– Une augmentation de l’audience en ligne des institutions, permise notamment par l’articulation entre les réseaux sociaux et les images mises à disposition.

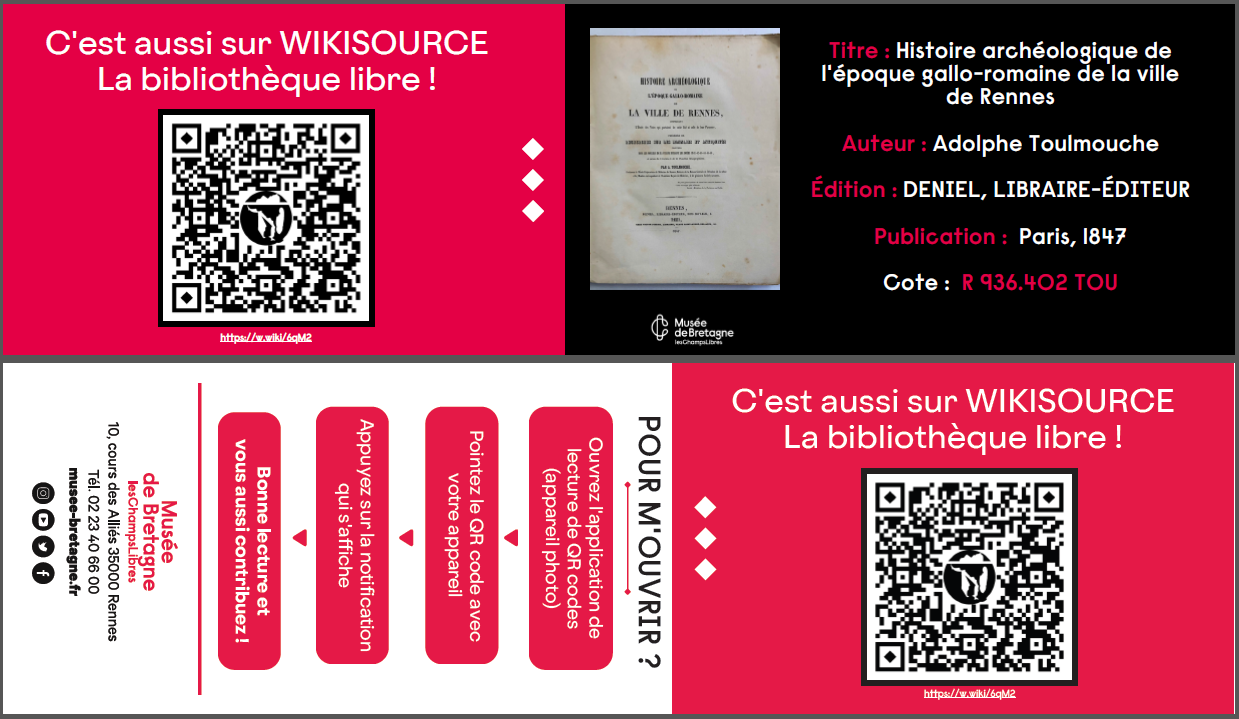

Vade-mecum mise en ligne des collections (Musée de Bretagne)

Interview de Manon Six, Conservatrice du patrimoine, en charge du pôle collections au Musée de Bretagne, par Xavier Cailleau, Wikimédia France.

Comment est née l’idée de ce Vademecum ? Faisait-il dès le départ partie de la stratégie de mise en ligne des collections du musée ?

L’ouverture du portail des collections du Musée de Bretagne en septembre 2017, selon une philosophie nouvelle de partage des communs, s’est accompagnée rapidement de communication et de présentation de notre démarche auprès des professionnels. Nos sources d’inspiration ayant davantage été internationales (Metropolitan Museum à New York, Rijksmuseum à Amsterdam) que françaises, nous avons dû travailler et élaborer nos procédures sans pouvoir nous appuyer sur des références locales, constituant de fait une matière assez inédite. Quand les premiers partages ont commencé avec les collègues des institutions patrimoniales, nous avons été beaucoup sollicités sur nos méthodes et en avons rapidement conclu que l’élaboration d’une documentation diffusable s’avérait nécessaire. Celle-ci a pris un peu de temps pour réunir les éléments d’une synthèse mais nous est aujourd’hui très précieuse dans nos relations avec les structures culturelles intéressées.

Depuis 2010, le musée semble approfondir et élargir sans coup d’arrêt sa philosophie de partage. À quelle point la tutelle (Rennes Métropole) a été moteur ou soutien pour ces initiatives ?

Nous avons bénéficié d’un fort soutien de notre collectivité, déjà fortement engagée dans l’ouverture des données via les démarches d’Open data, et d’une acculturation existante des services (Direction des services informatiques et Direction des affaires juridiques, indispensables à l’avancée du projet). La prolongation de cette dynamique vers l’Open content patrimonial et culturel s’est faite de manière assez naturelle. De plus nous avons bénéficié de budgets conséquents pour mener à bien des chantiers très ambitieux, puisque le projet de diffusion en ligne de nos ressources numériques est intimement lié à des chantiers de collections préalables (inventaire, récolement, numérisation, reconditionnement…). La nouvelle philosophie d’ouverture des contenus et de partage des communs a été positionnée comme un élément du développement de notre ingénierie documentaire et de la valorisation des collections au sein du Projet scientifique et culturel du musée, adopté par la collectivité en 2015. Cela a été un axe fort de la feuille de route du musée pour les années à suivre. Ensuite une délibération de Rennes Métropole a permis de décider des aspects très concrets de l’ouverture du portail des collections (téléchargement libre et gratuit des images sur le portail, adoption des licences de type Creative Commons…)

Selon vous, quelle place tient la diffusion numérique d’un musée, et plus particulièrement l’open content, en rapport à sa mission de sauvegarde et de numérisation des collections. En d’autres termes, l’accessibilité au patrimoine n’est-elle pas suffisante ?

Tout d’abord il est utile de dire que les collections du Musée de Bretagne comptent plus de 900 000 items (objets et documents) et que le parcours permanent n’en présente qu’à peine 3 000. L’accessibilité de nos collections grâce à leur numérisation et à leur mise en ligne constituait plus qu’une compensation, plutôt une nécessité pour permettre que ces collections soient visibles, connues, étudiées, que les publics se les approprient. Il s’agit d’une des missions fondamentales des musées de France, que de mettre en oeuvre cette accessibilité permanente. La diffusion numérique des collections permet l’accès d’un autre public, pas obligatoirement un public qui passera les portes du musée, mais un public distant, empêché ou tout simplement curieux. Leur diffusion en Open content vise également leur large réutilisation, la plus libre possible, qu’il s’agisse de recherches du grand public, de projets universitaires ou d’usages plus créatifs dans le cadre de projets artistiques.

Au regard de la diversité des collections du musée et de son parti pris sur l’innovation, ce vademecum peut-il être considéré comme un « outil » universel pour la mise en ligne de collections patrimoniales ?

Nous avons souhaité que les professionnels et porteurs de projets puissent y retrouver les grandes étapes et les aspects principaux de notre démarche. Il reste un retour d’expérience, il y en a certainement d’autres tout aussi pertinents, et son point de vue est nécessairement situé, émanant d’une collectivité territoriale particulière et d’une période donnée. Il s’inscrit en outre dans un cadre administratif et juridique français (droit d’auteur, droit à l’image…). Il constitue une base de réflexion qui pourrait tout à fait être appelée à évoluer.

Ce vademecum, qui s’inscrit dans le projet « Des collections en partage », illustre une démarche plus globale et transversale du musée. Pouvez-vous nous en décrire les grands principes ?

Le projet Des collections en partage correspond en effet à une démarche globale incluant un portail de mise en ligne des collections, se distinguant dans le paysage muséal français par son ampleur et son ambition. Innovant dans sa philosophie, il s’inscrit dans les grandes orientations du musée, attentif à la diffusion et la transmission des savoirs, et au-delà, porte des ambitions d’évolution de la relation aux usagers, grâce à l’ouverture des données. Le portail des collections offre la possibilité aux internautes de télécharger et réutiliser les images des collections librement et gratuitement, dans le respect du droit d’auteur et des contrats de cession de droits qui ont été établis. A son ouverture en 2017, le portail comptait environ 150 000 notices en ligne ; aujourd’hui c’est environ 363 000 notices qui sont accessibles dont plus de 349 000 avec au moins une image. Une très grande partie des images des collections (environ 70%) sont placées en Marque du domaine public ou sous licence Creative Commons très ouverte (CC BY, CC BY SA). Outre les réutilisations favorisées, un dialogue s’est tissé avec les visiteurs du portail, qui sont invités à commenter, identifier, indexer les collections mises en ligne, notamment iconographiques. Sur plus de 900 000 items, le travail est titanesque pour l’équipe et l’apport de contributeurs extérieurs constitue une aide précieuse. C’est aussi un renouvellement important de nos pratiques professionnelles, le musée n’incarne pas à lui seul le savoir mais s’appuie sur les publics pour constituer, documenter le patrimoine.

La diffusion au plus grand nombre de numérisations d’œuvres appartenant au domaine public se retrouve en filigrane dans les missions fondamentales des musées. Pourtant, le Musée de Bretagne est un des rares ambassadeurs de l’open content en France. Comment expliquez-vous cette situation ?

Les différentes journées professionnelles organisées ces dernières années l’ont montré, la frilosité des institutions patrimoniales à se lancer dans une politique volontariste d’Open content s’explique par plusieurs raisons : méconnaissance, importance du travail juridique à défricher selon les types de collections, pré-existence de modèles économiques basés sur la commercialisation des images numérisées, manque de moyens humains et financiers surtout… L’avantage qu’avait sans doute le Musée de Bretagne au démarrage du projet était sa grande liberté, il fallait tout inventer et les enjeux juridiques ont plutôt constitué un challenge qu’un frein. Mais le contexte change, le Musée de Bretagne est beaucoup moins « seul » aujourd’hui qu’en 2017, grâce à d’autres pionniers comme le musée Saint-Raymond de Toulouse, Paris Musées, les musées de Reims ou Nancy par exemple.

Quel a été votre plus grand défi dans ce vaste projet de mise en ligne ?

Outre les chantiers de collections préalables qui requièrent des budgets et un suivi conséquents, c’est certainement le travail d’élaboration et d’actualisation des contrats de cession de droits qui mobilise le plus nos compétences. Nous bénéficions depuis l’amont de l’ouverture du portail d’un contrat renfort spécifiquement dédié à ces missions, qui sont encore loin d’être achevées. Ce poste n’existait pas au sein de nos organigrammes et il a fallu inventer son profil. A la suite d’un cadre travaillé avec les services juridiques de la collectivité (type de contrat notamment), il s’agit de retrouver les ayants-droit d’un fonds, de leur présenter la démarche de mise en ligne et d’obtenir leur accord en vue d’une ouverture maximale des données, dans le respect du droit d’auteur. C’est quasiment un travail de généalogiste, car pour beaucoup de nos collections, le contact avec les auteurs ou donateurs s’était perdu depuis l’acquisition. Mais c’est aussi une mission de médiateur sur le temps long, exigeant patience, diplomatie et pédagogie car ce qui est vrai de l’acculturation nécessaire des professionnels au partage des communs, l’est encore davantage pour le grand public.

Avez-vous fait des découvertes insolites au cours de la mise en œuvre du projet ?

Les numérisations sont bien-sûr l’occasion pour l’équipe elle-même de découvrir les collections iconographiques du musée, car pour de nombreux fonds, les items étaient rentrés à l’inventaire par ensembles (parfois plusieurs dizaines de milliers d’items) mais n’avaient pas été inventoriés ni numérisés individuellement. Nous numérisons environ 30 000 items par trimestre durant le chantier des collections photographiques qui se déroule dans nos murs en ce moment, c’est donc une exploration permanente! L’élément marquant est sans doute le potentiel de ces collections, qui pourraient irriguer l’ensemble des thématiques mises en avant par le musée dans ses projets (polysémie, sujets représentés, mémoire visuelle de la région…). Parmi les réutilisations imprévisibles de nos fonds, le projet mené par le photographe Yann Peucat a produit de nouvelles vues très poétiques de la Bretagne, à partir d’images tombées dans le domaine public (https://musee-devoile.blog/2022/07/25/yann-peucat-en-residence-au-musee-de-bretagne-ou-un-voyage-fantastique-dans-les-collections-photographiques/)

Besoin d’outil interactif, simple d’utilisation en interne comme pour les internautes. Bases interopérables, thesaurus communs et choix du protocole open initiative (OAI-PMH)… Le projet a-t-il des limites ?

Il reste encore à faire évoluer ce portail initial, notamment son moissonnage via un entrepôt OAI-PMH afin que les collections puissent être visibles sur d’autres plateformes régionales, nationales ou internationales (Bretania, Collections, Europeana…) et l’année 2024, soit 7 ans après le lancement du portail, sera dédiée à l’élaboration d’un nouveau portail, tirant les leçons de cette première expérience mais les faisant évoluer. Il s’agit aussi pour nous de mieux nous insérer dans la refonte globale de l’écosystème web des Champs Libres, institution qui héberge le musée mais aussi la bibliothèque de Rennes Métropole et un CCSTI, l’Espace des sciences, au profit de la visibilité de l’ensemble de nos ressources numériques.

De l’expertise des collections à l’administration informatique en passant par les compétences juridiques. Un tel projet implique une adhésion et une cohésion entre les différentes compétences du personnel. Que retirez-vous de cette expérience ?

Sur ce projet, les différents services ont avancé ensemble de manière inédite, mais la formation régulière et la veille documentaire demeurent pour chacun essentielles car cela évolue très vite… Nous n’avions pas anticipé par exemple que nos images sous licences libres pourraient être utilisées un jour par l’IA mais c’est bien-sûr une possibilité! L’échange avec les professionnels est aussi très précieux pour continuer à s’inspirer mutuellement et progresser. D’un point de vue interne, le dialogue avec les services de la collectivité nous a amenés à trouver une voie médiane entre principe de précaution préconisé par les services juridiques et une certaine acceptation du risque (nous avons par exemple décidé de mettre en ligne les images des oeuvres orphelines (pas d’auteur identifié et a priori non encore tombées dans le domaine public) sous licence CC BY NC ND, dans l’attente éventuelle qu’un jour nous en sachions davantage, peut-être d’ailleurs grâce aux internautes qui les identifieront! Enfin bien-sûr ce projet a beaucoup fait évoluer nos pratiques professionnelles et nos missions car le coeur du projet est porté par le pôle conservation du musée, travaillant généralement plutôt « en coulisses » : la mise en ligne des collections a inauguré un nouveau dialogue entre cette équipe et les publics internautes, très fructueux et stimulant bien-sûr, mais encore imparfaitement absorbable dans nos fiches de poste et plans de charge. Si l’élaboration du projet demande des moyens, son suivi ensuite impose également une organisation particulière.

Au vu de la précision et de la nature des contenus, ce vademecum semble avoir l’ambition d’un outil pédagogique complet, accessoirement manifeste pour le libre partage. Était-ce une intention initiale ?

C’est un outil surtout, fait pour s’en saisir et l’adapter à des cas variés, basé sur le bilan sincère de notre expérience. Nous avons tâché de constituer le document dont nous aurions aimé bénéficier au démarrage de notre projet! Mais il reste évolutif et n’attend que les exemples d’autres démarches vers l’Open content pour permettre échanges et comparaisons. Ce serait sans doute la somme de ces différentes expériences qui pourrait constituer un vrai manifeste.

De tels projets ne sont jamais complètement finis, que peut-on vous souhaiter pour la suite ?

D’avancer sur nos chantiers de collections, de numérisations et nos contrats de cession pour continuer de livrer au public cette matière inépuisable de la manière la plus ouverte possible. L’indexation collaborative est également un chantier à développer davantage, tout comme l’animation de nos ressources numériques plus généralement : diffuser les collections n’est pas une fin en soi, il faut constamment inciter à leur réutilisation, leur trouver des applications scientifiques ou créatives, les faire vivre tout simplement. Work in progress…

Au cœur des institutions culturelles

Un Wikimédien en résidence au Musée de Bretagne : un premier bilan

Présentation-débat Wikipédia est-elle fiable ? le 24 mars 2023, durant le festival Nos Futurs, Les Champs Libres, Rennes, cliché Julien Mignot

Présentation-débat Wikipédia est-elle fiable ? le 24 mars 2023, durant le festival Nos Futurs, Les Champs Libres, Rennes, cliché Julien Mignot

Le Musée de Bretagne a accueilli de manière inédite Nicolas Vigneron, Wikimédien en résidence durant 1 an de septembre 2022 à août 2023. Installé à Rennes au sein de l’équipement culturel des Champs Libres, le Musée de Bretagne est un musée de société, dont le projet scientifique et culturel fixe trois orientations majeures concernant le domaine scientifique et les collections du musée : un objectif de récolement et d’inventaire ; un objectif de sauvegarde et de numérisation des fonds iconographiques, photographiques et audiovisuels ; un objectif de diffusion et de valorisation des collections passant par leur mise en ligne.

Une politique militante d’ouverture des données

Des collections en partage est un portail de mise en ligne des collections ouvert en 2017, qui se distingue dans le paysage muséal français par son ampleur et son ambition. Innovant dans sa philosophie, il s’inscrit également dans les grandes orientations de la collectivité : Rennes Métropole porte en effet une politique culturelle, attentive à la diffusion et la transmission des savoirs, et au-delà, des ambitions d’innovation dans la relation aux usagers, d’ouverture des données (open data, open content).

Par voie de délibération, le conseil communautaire a voté en 2017 la mise à disposition, le téléchargement libre et gratuit des images numérisées mises en ligne. L’internaute peut désormais télécharger et réutiliser sans autorisation des images pour une grande partie en haute définition, dans le respect du droit d’auteur et des contrats de cession de droits qui ont été établis. Une très grande majorité des collections sont placées sous Marque du domaine public ou licences de type Creative Commons.

Grâce à un important travail juridique commencé en janvier 2017, les ressources sont aujourd’hui largement réutilisables puisque, en 2023 :

- 361 000 notices sont en ligne dont 346 200 avec au moins une image

- 3,3 millions de pages ont été vues sur le portail depuis 2017

- 530 000 utilisateurs du portail ont été recensés, pour un temps de connexion d’environ 4 min de consultation moyenne

- Concernant les possibilités de réutilisation :

- 70% des images sont sous licences ouvertes (Marque du domaine public, CC0, CC BY, CC BY SA)

- 29% sont sous licences plus restrictives (CC BY NC, CC BY ND…)

- 1% sont en tous droits réservés (dont Adagp)

Cette démarche d’ouverture des données, innovante dans le monde des musées français, a reçu depuis 2017 un très bon accueil des internautes, dont l’attente était forte. Néanmoins, si tout est réuni pour permettre une libre utilisation et une autonomie des internautes par rapport aux données mises en ligne par le musée, il restait à mettre en place de manière volontariste des actions en faveur de leur diffusion sur les plateformes des projets Wikimédia.

Un contexte particulier : le chantier des collections photographiques

Nouvelle étape importante pour le Musée de Bretagne : le lancement depuis le 1er février 2021 pour 6 ans d’un nouveau chantier des collections externalisé, celui des fonds photographiques, estimés à plus de 500 000 items. Le musée conserve en effet une très importante collection d’items photographiques, principalement des négatifs, sur plaques de verre ou supports souples, datés entre la seconde moitié du 19e siècle pour les plus anciens et la fin du 20e siècle pour les plus récents, avant que la révolution du numérique ne bouleverse l’histoire de la photo.

Ces collections constituent l’une des grandes richesses du musée, elles sont quotidiennement exploitées via la base de données des collections et le portail en ligne, et sollicitées par des particuliers, chercheurs, éditeurs, journalistes, étudiants… Dans le cadre des expositions temporaires ou des publications, elles sont également mises à l’honneur et irriguent toutes les thématiques abordées par le musée.

Cette opération d’envergure doit permettre notamment :

- Une connaissance exhaustive des fonds photographiques du Musée de Bretagne ;

- Une couverture photographique de tous les documents, notamment en vue de leur mise en ligne sur le portail des collections du musée.

Tout au long de ce chantier inédit, le musée poursuit son travail d’élaboration ou d’actualisation des contrats de cession de droits, en vue d’une mise en ligne régulière des images numérisées sur le portail des collections, dans le cadre des principes du projet Des collections en partage initié depuis 2017.

Un besoin identifié résultant de ces différents chantiers

D’une part un projet de valorisation de ces (re)découvertes photographiques – beaucoup de ces images n’étaient pas connues des équipes du musée elles-mêmes – a été souhaité pour accompagner et animer durant les six prochaines années cette ambitieuse opération avec les publics, qu’il s’agisse de diffusion en ligne ou d’intégration à des événements du musée.

D’autre part, le bilan tiré des premières années du portail des collections, a souligné l’important travail d’animation à mettre en œuvre autour des fonds numérisés : une base de données en ligne ne constitue pas une fin en soi et la réutilisation des données et des images ne coule en effet pas de source. Il faut la susciter, l’encourager, l’animer pour permettre au public de se réapproprier ces contenus. Le pôle scientifique du musée est ainsi confronté à de nouvelles compétences et missions à assurer, relevant du domaine de la médiation numérique. Par ailleurs, l’usage du portail par les internautes reste à analyser plus finement. Déjà s’est exprimée l’intention de faire évoluer la diffusion en ligne des ressources numériques en co-construisant avec les usagers d’autres types d’exploration, afin de mieux répondre encore aux attentes du public.

Parmi les perspectives à moyen terme, le Musée de Bretagne a souhaité par exemple développer les opérations de community sourcing, qui permettent à des communautés d’usagers de participer et d’indexer les collections (lieux, mots-clés, etc.) ; les commentaires laissés par les internautes sur le portail ou les réseaux sociaux permettent dans un premier temps de repérer des interlocuteurs particulièrement intéressés et actifs. Il s’agit ensuite d’animer cette communauté, aujourd’hui composée d’environ 150 contributeurs réguliers, ayant alimenté plus de 2 000 notices en ligne.

Dans un cadre plus général, la refonte de l’écosystème numérique des Champs libres actuellement en cours de réflexion a pour but d’améliorer l’accès du visiteur aux informations et aux ressources des différentes entités (harmonisation, éditorialisation, expérience de visite…) : toute évolution s’insèrera nécessairement dans cette perspective.

Dans ce cadre, le Musée de Bretagne a souhaité mettre en place une résidence pour l’accueil d’un Wikimédien (contributeur des projets d’ouverture des données culturelles selon les principes adoptés par Wikimédia), à compter du 1er septembre 2022 pour un an.

Un Wikimédien en résidence est un contributeur des projets d’ouverture des données culturelles qui intègre une institution culturelle pour établir une relation professionnelle entre cette institution et le mouvement Wikimédia. Ce rapport se déroule à travers une variété d’activités internes ou à destination de publics externes. Le Wikimédien travaille pour améliorer le contenu des projets d’ouverture de données, faciliter et encourager leur création. Il agit comme un ambassadeur du partage de la connaissance dans l’institution qui l’accueille, visant un meilleur accès à la culture pour tous. Il aide l’institution à partager ses richesses culturelles en ligne et fait évoluer les pratiques numériques de l’équipe.

« Un Wikimédien en résidence est un poste professionnel liant une organisation et le mouvement Wikimédia, afin de mettre en commun les connaissances des deux parties, promouvoir les projets Wikimédia grâce à des formations ou encore des événements de contribution. »

Un accueil en résidence

Le projet s’apparente aux principes de la résidence-mission. Le résident s’engage dans une démarche active d’expérimentation à des fins de démocratisation culturelle, puisqu’il œuvre en faveur de l’ouverture maximale des données culturelles d’une institution. Le public cible est le grand public (public physique du musée et public d’internautes). Un accent particulier est porté au jeune public (enfants, adolescents, jeunes adultes) dans le cadre de la politique globale portée par les Champs libres : inclusion numérique, accès aux contenus, éducation aux médias, usages vertueux des contenus numériques (images et licences de type Creative Commons / droit d’auteur…)

Le Wikimédien s’engage à travailler au sein-même de l’institution, et à interagir avec les acteurs du territoire de référence de l’institution (Rennes Métropole) : services de la collectivité (dans le domaine de l’innovation numérique et de l’open data / open content notamment), partenaires institutionnels, partenaires associatifs.

La résidence s’articule autour d’axes principaux :

-la diffusion continue et la médiation des projets d’ouverture des données culturelles de type Wikimédia

-la réalisation d’actions visant le développement de cette ouverture des données et l’animation des ressources numériques produites

La rencontre avec les publics, qu’il s’agisse du grand public peu familier, ou de communautés de contributeurs déjà sensibilisés, est un point important du projet de résidence. L’objectif est de favoriser l’appropriation collective des démarches d’open content, de manière non intimidante, voire ludique. La mise en œuvre d’actions participatives sera vivement recherchée.

Nicolas Vigneron, fort d’une expérience de résidence similaire à Clermont-Ferrand, a été recruté en contrat à durée déterminée à temps plein, financé par Rennes Métropole durant un an. Il a été intégré au pôle Conservation, au sein de la cellule Inventaire-Documentation. Son temps de travail régulier prévoyait des ateliers avec les publics 2 fois par mois, soit le samedi, soit le dimanche en alternance.

Missions détaillées du Wikimédien en résidence

Participer au développement de la diffusion numérique des collections et de l’ouverture des données culturelles du Musée de Bretagne, selon les principes du label de l’open content culturel porté par Wikimédia :

Suivre l’avancée du chantier des collections photographiques et les actualités de la programmation culturelle du musée (notamment versement des numérisations, expositions temporaires…), exploiter et valoriser les nouvelles données mises en ligne

Organiser l’export d’images sur Wikimédia Commons et de leurs métadonnées sur Wikidata : en coordination avec la clarification des droits de chaque image réalisée par le Musée de Bretagne, préparer les données, vérifier éventuellement ce qui est déjà sur les projets Wikimédia (dont Wikipédia), réconcilier, télécharger, favoriser la correction, l’enrichissement, la réutilisation.